蓄势待发,迎接旺季 ——2004年2月无忧指数薪资篇

横店人才网328job.com:

|

笔者一周前曾无意间闯入一个大型人才招聘会,原本想着立马抽身走人,但是出于职业本能,我还是足足停留了半个小时,然而就在这短短的几十分钟内,笔者的所见所闻还是颇有收获。其实早在2002年,沪上的人才招聘会热度已经达到了顶峰,基本上每个双休日,上海的各大展馆都被大大小小的人才招聘会撑满,当时的主办方无一不赚得盆满钵溢。前不久,一位从事人才中介的朋友曾向笔者叹苦经,他说他错过了当年的“淘金时代”——就在两年前,办一场中等规模的人才招聘会,绝对可以稳赚几十万甚至是上百万。而SARS过后,政府加强了对人才招聘会的宏观调控,规定主办方不得向个人收费,这一招无疑是釜底抽薪,于是人才招聘会火红的大好时光一去不复返。

如今的人才招聘会,无论从质和量来看都和当年鼎盛时期有不小差距,笔者那日环顾了偌大场馆的300余家企业,能叫得响的着实寥寥无几,更不要提那些知名外企。然而,就是这些“姿色平庸”的企业在庞大的求职人群面前,心理优势还是非常明显,在被问及期望薪资时,这些怀揣简历的求职者们往往面露难色,怯生生地填上一个数字后便不敢言语。笔者曾亲眼看到一个名牌大学的双学士和一名有着两年工作经验的经济学硕士应聘同一家本土咨询公司,她们填在表格上的期望薪资分别是2200元和2500元,当我后来忍不住问起她们为何心中的期望值这么低时,她们的回答更令笔者惊讶——“我觉得当前薪资多少并不重要,重要的是找到一份工作和拥有这段工作经验。”也许事实就是如此吧,当求职成了第一需求,谋求薪水的多寡也就成了空中楼阁。

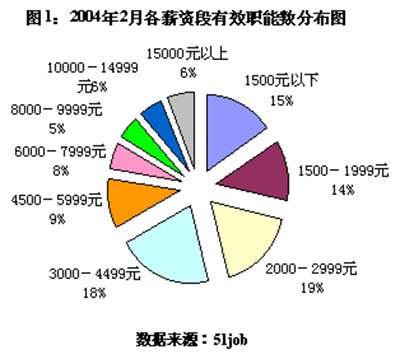

回过头来看看2月的无忧指数,165423席的有效职位数只比上月少了3000余席,无忧薪资的变化也不大,唯一变动的是4500~5999元薪资段,比上月下降了两个百分点,而1500元以下薪资段却上升了1%,总体薪资情况仍在走低(见图1)。

再过几个月,2004年的大学毕业生又将走上社会,其实在此之前已经有无数的各地毕业生们上演了北上南下东进的“大串联”,声势浩大的异地求职也由此催生了不少商机。

同样是上文提到的那次人才招聘会,一则简陋的告示吸引了笔者的注意,确切的说是这应该是一个“广告”。告示的内容非常简单,说是某某高校现提供求职住宿,18元/天,如果包月的话还可以便宜多少云云……我们暂且不论这些高校学子的商业头脑,光是这个需求的产生就值得我们琢磨一番,看来异地求职已经成为了这个社会无法回避的话题。

根据2月份的无忧指数统计显示,全国总共16万的有效职位数,其中京、沪、穗、深四地就占了11万多,而西部四大城市(西安、昆明、成都、重庆)加在一起才1万1千席,人才的“马太效应”毕显无疑。从2003年开始,以长三角和珠三角为代表的区域板块经济发展速度迅猛,因此出现大量的人才缺口,于是各大城市分别降低门槛招贤纳士,出台各种引进人才的优惠政策。栽下的梧桐树自然引来了金凤凰,但是未曾料到的是乌鸦、麻雀也来了一大堆,同时也引发了这些核心城市的求职危机。

从薪资的角度来看,其实北京、上海这些特大城市的起薪并不比那些省会城市和二线城市来得高,2000~4499元薪资段是这两大城市最为普遍的起薪价(见表1),而事实上很多大学毕业生的起薪还达不到这个数字,因此仅靠这些微薄的工资很难在京、沪生存,但即使是这样,异地求职还是渐渐地成为了职场主旋律。

记得前一阵子,笔者的一位好友托我替他找份工作,对于行业、职位、薪资,他并没有什么要求,唯一强调的是希望能进入名列500强的外企,而且是欧美企业,外企于他而言基本上已经上升到了一种信仰。

爱美之心,人皆有之,外企(尤其是名外企)就像是一位绝色美女,对于初涉职场的新鲜人来说总有一种无穷的诱惑。上周笔者采访微创软件的总裁王晔时,她曾有一段话让我印象非常深刻,“大约十几年前吧,外企丽人对于我们这些刚刚踏入职场的女孩子来说,几乎就是高雅的代名词,无论是气质还是内涵,从外企出来的女孩子就是和别人不一样,所以我们那个时候唯一的理想就是跨入外企的大门。”

时代在变迁,外企的定义也被无限扩大了,当时王晔憧憬的大多已经成为了世界上数一数二的顶级外企,而更多的中小外企也在这短短的十数年间在中国生根发芽。从无忧指数的数据统计上,我们不难看出外企的分化其实也是非常明显,欧美独资外企和非欧美独资目前在数量上差异并不大,但是这两者的总量尚不及民营/私企/非上市公司(见表2)。外企虽然仍是众人眼中的香馍馍,但是求职者们也学会了不在一棵树上吊死,毕竟生存的需求要大于面子的好看,何况看看薪资,民营/私企/非上市公司给的并不比那些中小外企要少,为了面子而舍弃银子,这个世界上并没有如此多一根筋的傻瓜。

(完)