人才跃进的新起点 ——2004年8月无忧指数长三角地区篇

横店人才网328job.com:

|

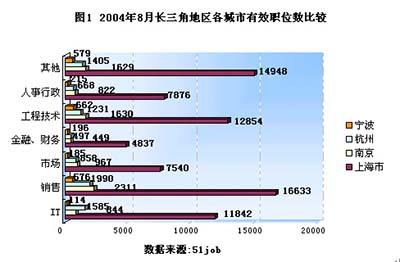

经历了八月的起起伏伏,长三角的招聘需求进入平稳期,月平均有效职位数达到95941个(见图1)。销售类独占鳌头,21509个职位占到总数的22%。从职位分析来看,对于一般销售人员的招聘已经出现停涨,不少企业开始意识到金秋跳槽月的临近,因此提前“招纳将才”的行动正在悄悄展开,导致了销售管理型人才的缺口逐渐放大。工程技术、IT类紧随其后,人事行政首超市场、金融财务类,需求主要集中于一些新成立的企业里。

近几年,在全国范围内都出现了“技工荒”的现象,长三角地区自然也不例外,从本月工程技术类职位缺口便略知一二。作为中国经济发展的前沿阵地,一大批生产型企业纷纷建立,急需技术人才来应对岗位需求,可就是得不到满足。以上海为例,今年一季度,上海的高级技能人才的招聘数量就是求职人数的12倍,企业向江、浙一带引进人才已不是什么稀罕事;南京计划在3年内打造5000名技师,全方位地培养各类加工工种的高级工以及数控机床操作人员;浙江省也确定了5万名蓝领的培训指标,试图解决技能人才缺乏的燃眉之急。也因为稀缺,蓝领薪酬得到了大幅提升,年薪十万甚至百万,恐怕连许多白领都难以匹敌。专家分析认为,目前技师队伍趋向老龄化,企业招聘则偏向年轻人,致使一部分有经验的老技工无用武之地。年轻技工又缺乏经验,再加之后继人才培养的不重视,导致蓝领人才的供应断层。建议企业可以多聘用些“老法师”,运用“传、帮、带”的授艺传统,把手艺活传精些,传远些,相信“技工荒”的日子也长久不了。

在整个长三角地区中,宁波的外贸行业占有举足轻重的地位。地理优势赋予宁波港发展外贸的先决条件,品牌效应不断展现出口产品的新亮点。小到电池、微型轴承,大到机电产品、纺织服装,高新技术产品,外销势头逐年看好。据有关方面的统计数据显示,2004年上半年宁波市进出口总值就突破百亿美元,达到119.3亿美元。加工贸易出口首次超越一般贸易出口,生产型企业自营出口的比重增加,如三星奥克斯、波导股份等出口超千万美元的生产企业就达32家。因此,8月份328job宁波频道中,加工\制造、耐用消费品行业大行其道,除了需求部分技术人才之外,更多的还是招聘专业外贸人才。如今企业对于人才的要求不仅仅停留在懂得外贸实务操作、英语流利,而更偏向于了解国际经济形势、会市场研究、预测和开发、了解营销贸易法律以及擅长谈判的复合型人才。看来并非懂外语、学过基础知识就能轻易胜任,正所谓“酒陈则香”,经验越丰富就越受企业青睐,外贸行业的“新鲜人”可得花点时间多磨练才行。

无论是长三角区域联动,还是与国际经济接轨,国内对于物流业的渲染已经热翻了天。行业热潮与人才匮乏的矛盾令世人惊呼,究竟缺乏的是怎样的物流人才呢?前不久,杭州某物流协会做的一项调查发现,在走访的浙江省80家企业中,都希望来工作的物流人员能够具备3—5年以上的实际工作经验,大专以上学历,而年龄能在30—40岁之间。一方面处于饥渴状态的企业需求,让人产生“人才稀缺”的感觉,而另一方面物流专业的毕业生却难以实现快速就业,便有了“人才过剩”的幻象。出现供求错位的现象主要还是归咎于企业急功近利的思想,为取得效益而不惜重金礼聘高端人才,这也阻碍了对低端的培养,引发频繁跳槽,“高人难求”自然是在所难免。其实要成为中高级物流人才,需要先在多个不同的职能部门工作,在积累适当的跨职能经验后,才成为整个物流流程的经理。理论、实践、时间是经理人成长所必备的三项要素。企业应该给予物流人才更多的学习空间和机会,虚高的人才需求只会得不偿失,毕竟任何一个人才都是从一张白纸开始的。

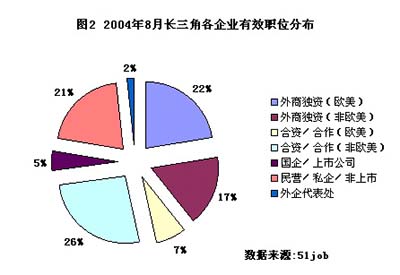

根据328job数据库统计,八月长三角地区合资\合作(非欧美)企业拔得头筹,有效职位数达到11845个(见图2),占到总需求的12%,其中尤以上海、宁波的台企最盛。近日,由台湾区电机电子工业同业公会推出的《两力两度见商机:2004年中国大陆地区投资环境与风险调查》分析,华东地区(上海、江苏、浙江)因为具有雄厚的经济基础、高素质的人力资源和开放的市场经济管理,所以仍然是最佳的投资地,成为台商的首选。与珠三角相对比,长三角的竞争优势日益提升,已是个不争的事实。

与其他两地不同的是,南京、杭州的民营私企本月成为招聘大户,以决定性数量超越其他企业。有资料统计,2004年1月到7月,南京市新增私营企业11500户,新增注册资本112.3亿元, 南京民营企业平均注册资本已经达到了129万元,仅注册资本超5000万元的就有194家。截至今年上半年,南京民营企业直接上市企业总数达到了5家,发展速度已位居江苏省首位。同样,杭州的民营资本也十分活跃,中国民企500强中,浙企就占到1/3;在一份新鲜出炉的《2004年度福布斯中国内地最佳商业城市排行榜》中,杭州位列第一,考察标准主要还是偏向于民营企业创业活力,“人间天堂”的魅力自然不可阻挡。正当民营企业在江、浙发展得如鱼得水之时,台企也将目标投向了这里。从一项调查显示,杭州萧山、徐州、扬州、无锡江阴等地因其极大的产业群聚效应,正逐渐成为台资投资的热点,未来一段时间内,更多的台资企业将会涌向这些地方,势必将与民企形成同分一杯羹的局面。

随着南京企业的发展,先进的管理理念渐入人心,因此具备一定经验的高管人才正受到企业的追捧。根据目前南京地区的高管薪资分析,大型企业老总的年薪大多集中于20—30万元。能拿百万年薪的人并不多,即使有也只是集中在部分外资上市公司之内。据分析,南京本地并非没有高管人才,人数也并不少,可他们相对保守,在面对同行业间差不多的待遇、环境时,不愿流动也情有可原。而一些在外闯荡多时的人才,在宁无法享受到在其他城市时可享有的优厚待遇,愿意回来工作的就更少了。

至于能够接受在南京工作的“回流人才”,尽管从业经历相当丰富,但企业似乎并不看好:一方面是年龄层次相对较高,未必能快速适应各种类型企业文化,由此导致判断执行有所偏差;另一方面则担心这些人只是为求安逸而选择来此工作,是否真的能为企业带来效益还有所顾忌。因此,不少企业还是愿意花费大代价去挖掘年轻的优秀人才,虽然管理队伍的新生力量还十分有限,但高管人才年轻化将是未来的一大趋势。企业除了给予人才与个人能力相匹配的薪酬以外,管理机制和发展空间也是相当重要的,若不改变企业自身的不足,即使有高人在此也难以大展拳脚。“高薪”终究只是个引子,企业魅力才是真正的诱饵。(完)